隅田川について

隅田川の概要

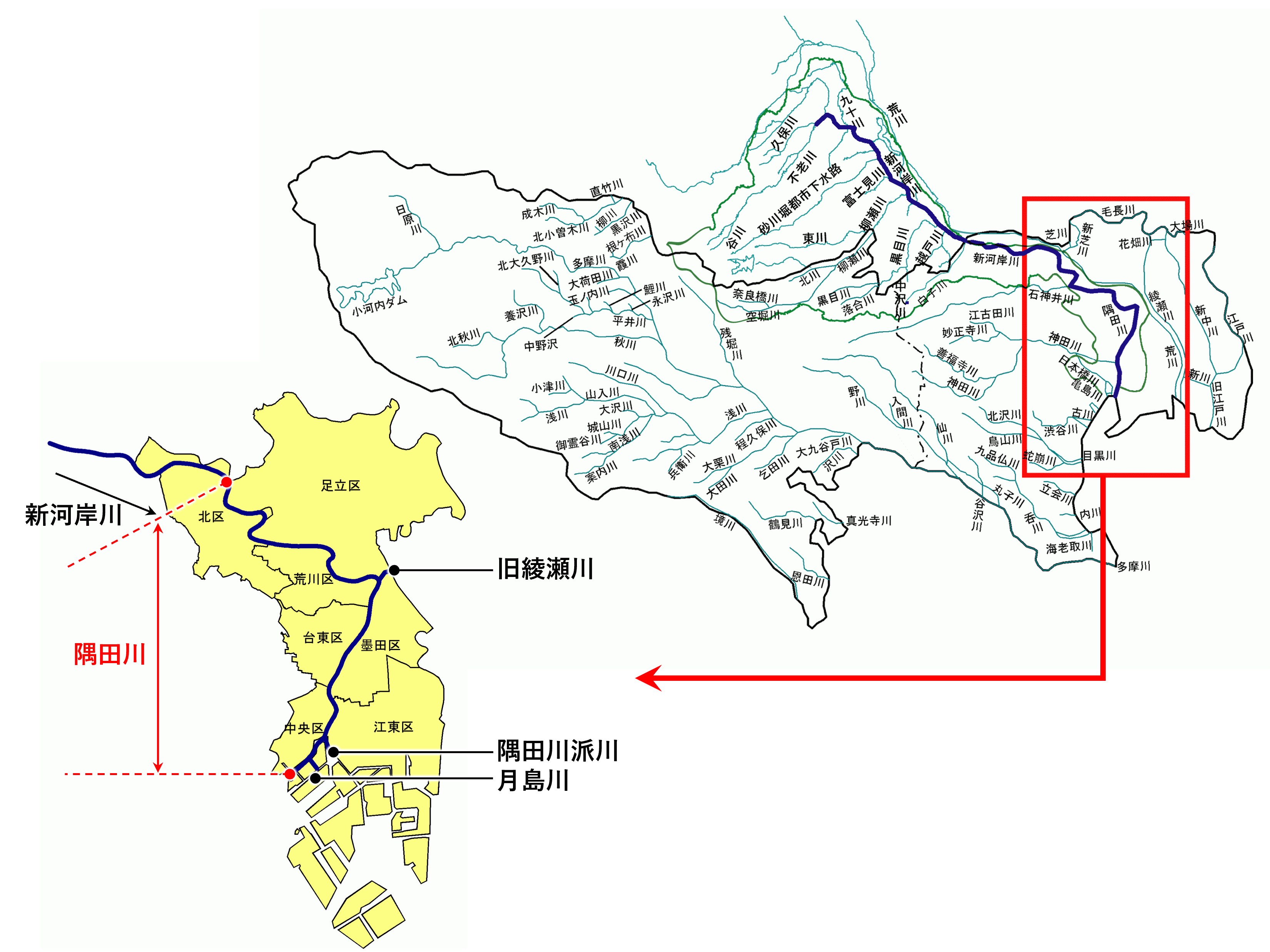

隅田川は、北区にある岩淵水門で荒川から分派した後、新河岸川、石神井川、神田川等を合流させ、東京の東部低地帯の沿川7区(北区、足立区、荒川区、台東区、墨田区、中央区、江東区)を流下し、東京湾へ注ぐ荒川水系の一級河川です。

東京都の隅田川流域における河川整備計画の対象区間としては、隅田川本川、中流部で合流する旧綾瀬川、河口部の月島川及び隅田川派川になります。

明治43年の水害を契機に荒川放水路が作られ、その後、昭和39年の河川法改正により放水路の方を荒川、岩淵の水門から下流東京湾までの区間を正式に隅田川という名称としました。

|

〇流域人口 ※沿川7区 |

約350万人 |

| 〇流域延長 |

隅田川 :23.5㎞ 旧綾瀬川 :0.43㎞ 月島川 :0.53㎞ 隅田川派川:0.9㎞ |

|

〇流域面積 ※新河岸川流域を含む。 |

690.3㎢ |

隅田川の歴史

江戸幕府が開かれた以降、河川を利用した舟運が経済を支え、関東一円から利根川水系を経由して東京湾へ繋がる隅田川は、その川岸の周辺に多くの倉庫が建ち並び、運送業や旅客業が発展しました。

また、屋形船や釣り舟、猪牙舟(ちょきぶね)、渡し舟等による川遊び、堤防での花見、花火見物等が盛んに行われていました。

明治時代に入って工業化が進むと、船便による利便性の良さから川沿いに多くの工場が作られましたが、貨物輸送の手段が徐々に近代化され、船便から鉄道さらに自動車輸送へと移行するに従い、船便の利用は減少していきました。

経済の高度成長の影で、工場や家庭からの有害な排水の増加が水質を悪化させたことに加え、高潮や洪水から住民を守るための防潮堤等の治水工事により川に近づくことが出来なくなり、人々の意識を川から遠ざけることとなりました。

戦後の高度経済成長期には、工場等の排水による水質汚濁により「生き物は生息できない」と言われ、悪臭のため川に近寄るのも敬遠されるほど汚染されていましたが、その後の下水道整備や河道の浚渫等により、近年ではかなり水質が改善されてきています。

隅田川の地形・地質

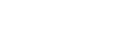

隅田川が流下する地域は、東部低地帯と呼ばれ、軟弱な沖積層に厚く覆われた地域になります。

隅田川沿川は、高潮の脅威にさらされる地域(A.P.+5.1m以下)であり、右岸側(隅田川の西側)は概ね満潮面以上ですが、左岸側(隅田川の東側)はほとんどが満潮面以下(A.P.+2.0m以下)となっています。

明治以降の産業の発展に伴い、左岸側の江東三角地帯を中心に地下水の過剰揚水が行われたため、軟弱地盤が圧密して収縮・地盤沈下し、干潮面以下(A.P.±0m以下)となった地域もあります。

現在では法・条例による地下水の揚水規制等の諸規制により地盤沈下はほぼ停止しています。

| ※A.P.(Arakawa Peil) 明治6 年10 月、現在の中央区新川2 丁目地先の隅田川に設置された、霊岸島量水標の最低潮位をもって定められた水位を標準とした高さの表示方法です。荒川水系において使用されています。 |

治水事業(高潮・耐震対策)

<高潮対策>

東部低地帯の地盤沈下が顕著になり、高潮災害の危険性が高まる中、昭和34年に発生した伊勢湾台風による高潮災害を教訓として、東部低地帯の高潮対策が見直されました。伊勢湾台風級の高潮(A.P.+5.1m)に備えるために、隅田川の防潮堤整備が昭和38年からはじまり、昭和50年に概成となりました。

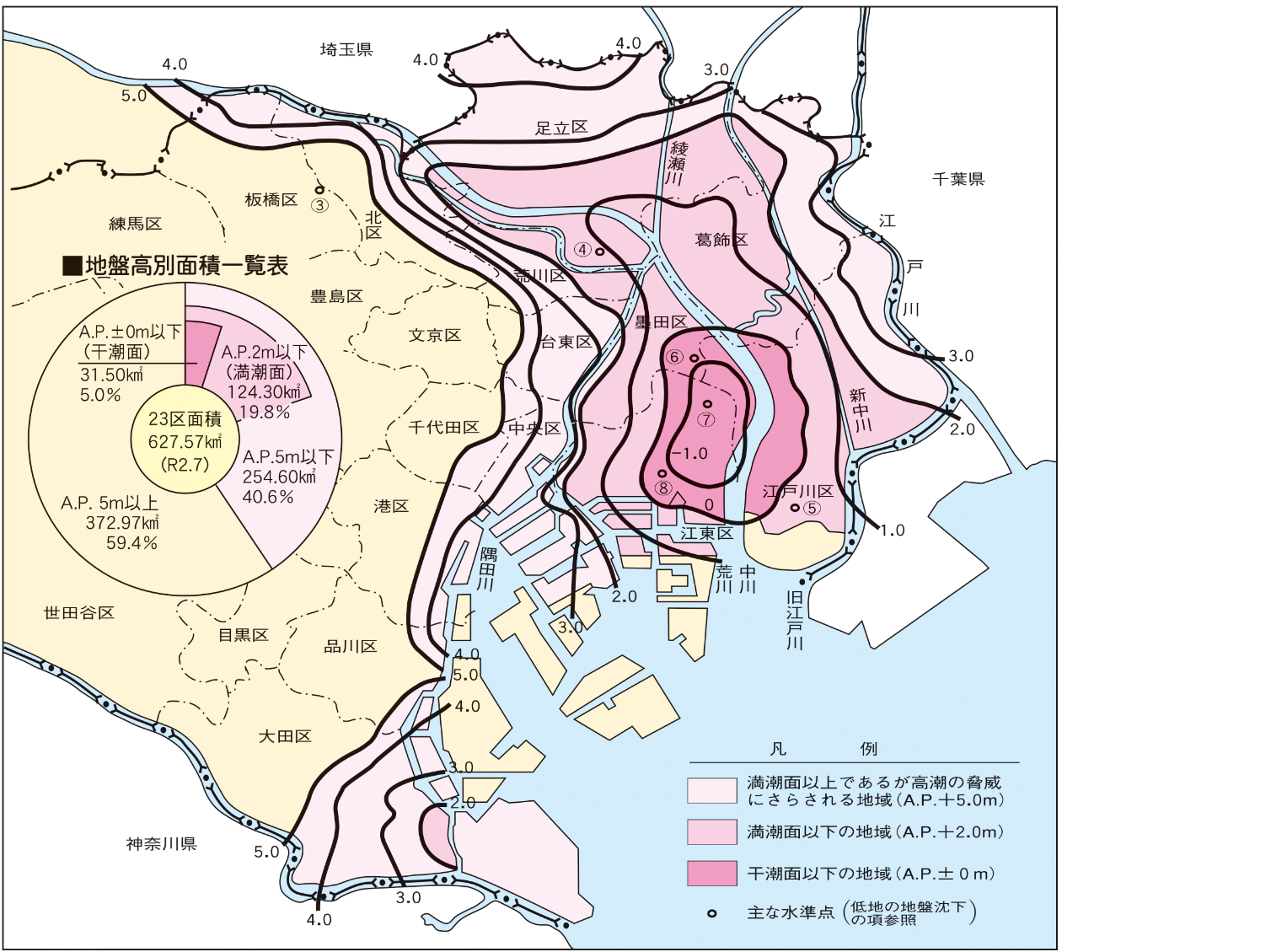

その後、地震に対する安全性をより高めるため、コンクリートによる直立の防潮堤を改築し、盛土による緩傾斜型堤防の整備を昭和55年から実施、スーパー堤防の整備を昭和60年から実施しています。さらに、スーパー堤防等の整備に先行して、防潮堤前面の地盤改良等による耐震対策を目的としたテラス整備を昭和62年から開始しています。

また、将来的な気候変動による海面上昇や台風の強大化により風水害リスクの高まりが懸念されることから、「気候変動を踏まえた河川施設のあり方」(令和5年12月)を策定し、0.6mの海面上昇と930hPaに強大化した伊勢湾台風級の台風がもたらす高潮の対応を整備目標に掲げ、将来必要となる堤防高等の整理を行いました。

さらには、高潮対策について、最適な整備内容や時期等をまとめた「河川における高潮対策整備方針」を令和7年3月に策定しました。

今後は、この方針に基づき高潮対策を進めていきます。

<耐震対策事業>

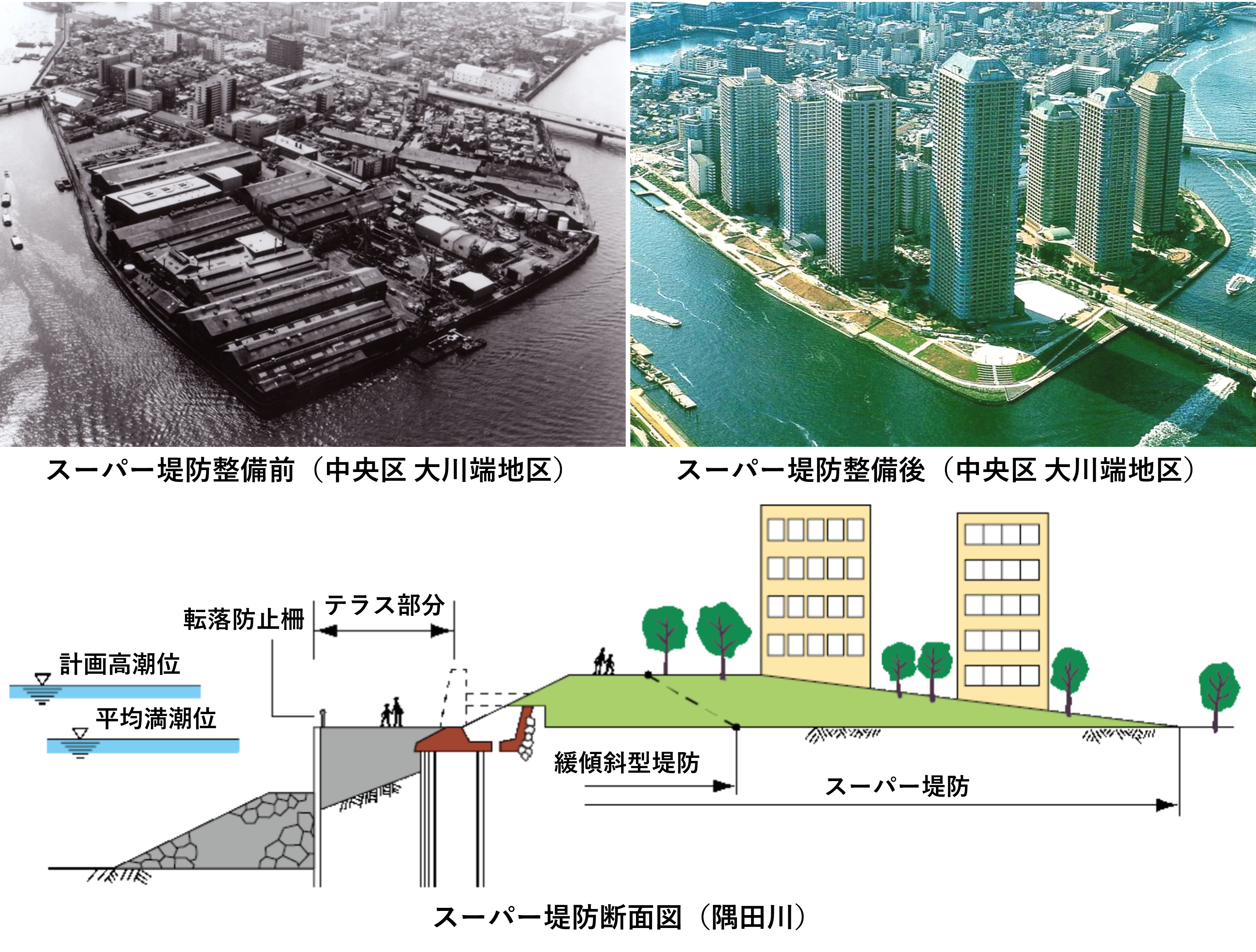

平成7年に発生した阪神・淡路大震災を契機として大地震の際に防潮堤や護岸の損壊に伴う水害を防ぐため、平成8年から緊急耐震対策事業を進めてきました。

さらに、平成23年3月の東日本大震災を受け、将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震に対応するため、平成24年12月に「東部低地帯の河川施設整備計画」を策定しました。令和3年12月には、「東部低地帯の河川施設整備計画(第二期)」を策定し、防潮堤や水門等の耐震・耐水対策を実施しています。

にぎわい事業

1960年代、それまでの都市の産業化に伴う水質の悪化に加え、直立の防潮堤等の整備が進められたことで、川に近づくことが出来なくなり、人々の意識は川から遠ざかってしまいました。隅田川花火大会や、早慶レガッタ等も開催できない時期がありました。

1980 年代、下水道整備等による水質改善と合わせてコンクリートによる直立の防潮堤を改築し、盛土による堤防を整備するスーパー堤防やテラス等の整備を進めたことで、再び水辺と街がつながっていきました。

2014年に示した「隅田川等における新たな水辺整備のあり方」では、人々が集い、にぎわいが生まれる水辺空間の創出を促進するための方向性を掲げ、隅田川下流域を中心に「水辺の魅力を活かした東京の顔づくり」の取組を展開してきました。

2023年6月、東京都は「隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方」を公表しました。これは、これまでの取組やポストコロナを見据えた社会情勢の変化等を踏まえ、水辺のオープンスペースが持つ『ゆとりと潤い』を活かした今後の水辺整備のあり方(方向性)についてまとめたものです。

詳しくは「にぎわい創出の取り組み」をご覧ください。

隅田川の舟運利用

隅田川は古くから舟運が盛んであり、運輸や交通手段として利用されてきました。

近年の物流は鉄道や自動車輸送が主流になってきたため、隅田川の船舶航行量は以前より減少しているものの、現在でも隅田川は作業船やプレジャーボート等、多くの種類の船舶が航行しています。特に、屋形船や水上バスが運行されていることが特徴です。

東京都では、防災船着場を整備するとともに、建設局の所有する船舶を用いて(公財)東京都公園協会が隅田川などを中心に水上バス「東京水辺ライン」を運航しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

隅田川に架かる橋のライトアップ

東京都が管理する隅田川に架かる橋では、ライトアップを行っています。

以下の12橋のライトアップで、隅田川沿いの水辺ににぎわいを創りだします。

詳細はこちらをご覧ください。

<ライトアップの対象となる橋梁>

築地大橋、佃大橋、蔵前橋、厩橋、駒形橋、白鬚橋、

勝鬨橋、永代橋、清洲橋、吾妻橋、中央大橋、新大橋

<パンフレット>

隅田川に映える橋のライトアップ(PDF:2.97MB)

隅田川の友好河川

1989年(平成元年)、隅田川とセーヌ川は友好河川提携を結びました。これは、1982年(昭和57年)、東京都とパリ市の間で結ばれた友好都市提携にちなんだもので、これを記念して、隅田川沿いにある中央区の佃公園内にマロニエの木が植樹されました。

隅田川とセーヌ川は、それぞれの国の首都を流れていること、テラスを設け親水性に富んだ川づくりをしている点などに共通点があります。

詳しくは、「荒川・隅田川&流域川でみつけた国際交流」(国土交通省 荒川下流河川事務所)をご参照ください。