水辺のにぎわい創出

隅田川を中心とした水辺整備

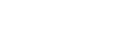

かつて、隅田川を中心とした水辺空間は、東京の東部低地帯を縦横に流れる河川や運河で構成され、水の都と呼ばれていました。

とりわけ江戸時代には隅田川を軸とした水運による経済活動の基盤でもありました。

1960年代、それまでの都市の産業化に伴う水質の悪化に加え、地下水のくみ上げに起因する地盤沈下により高潮や洪水等の危険性が増し、都市を守るための防潮堤や水門等の整備によって、水害への安全性を高めた一方で人々の水辺への関わりは薄れていきました。

1980年代、下水道整備等による水質改善と合わせてコンクリートによる直立の防潮堤を改築し、盛土による堤防を整備するスーパー堤防やテラス等の整備を進め、再び水辺と街がつながり始めてきました。

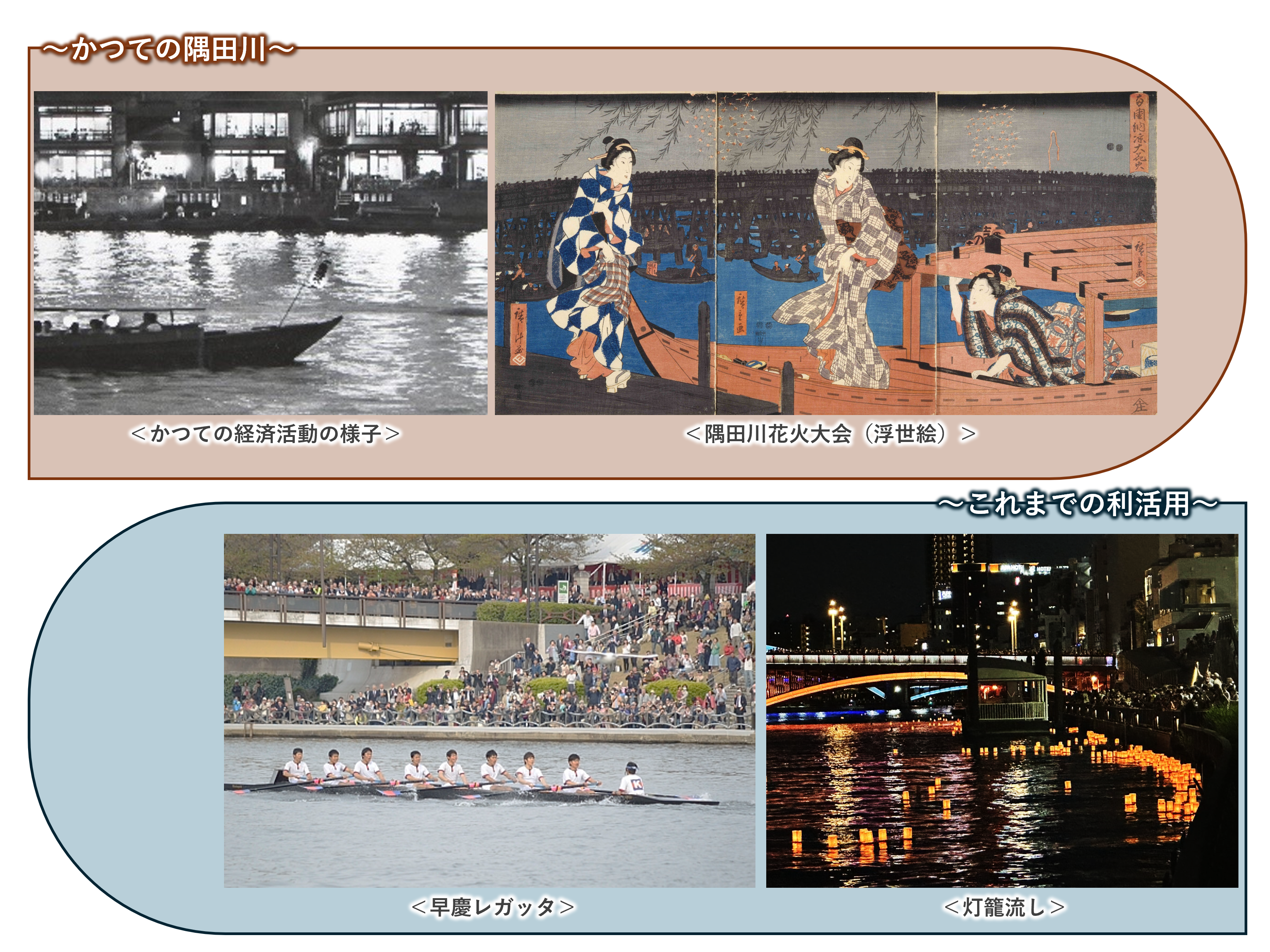

2014年に示した「隅田川等における新たな水辺整備のあり方」では、人々が集い、にぎわいが生まれる水辺空間の創出を促進するための方向性を掲げ、これまでに隅田川下流域を中心に「水辺の魅力を活かした東京の顔づくり」の取組を展開してきました。

河川空間のオープン化 ~河川敷地占用許可準則の改定~

河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできませんでしたが、「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成23年に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として民間事業者等も営業活動を行うことができるようになりました。

これを「河川空間のオープン化」といいます。

(河川空間のオ ー プ ン 化活用事例集(令和6年7月 国土交通省)より抜粋)

都内においても、オープンカフェや広場・キッチンカー等による河川空間の利活用がされており、にぎわいが生まれています。

河川空間のオープン化活用事例集は【こちら】

水辺の魅力を活かした東京の顔づくり

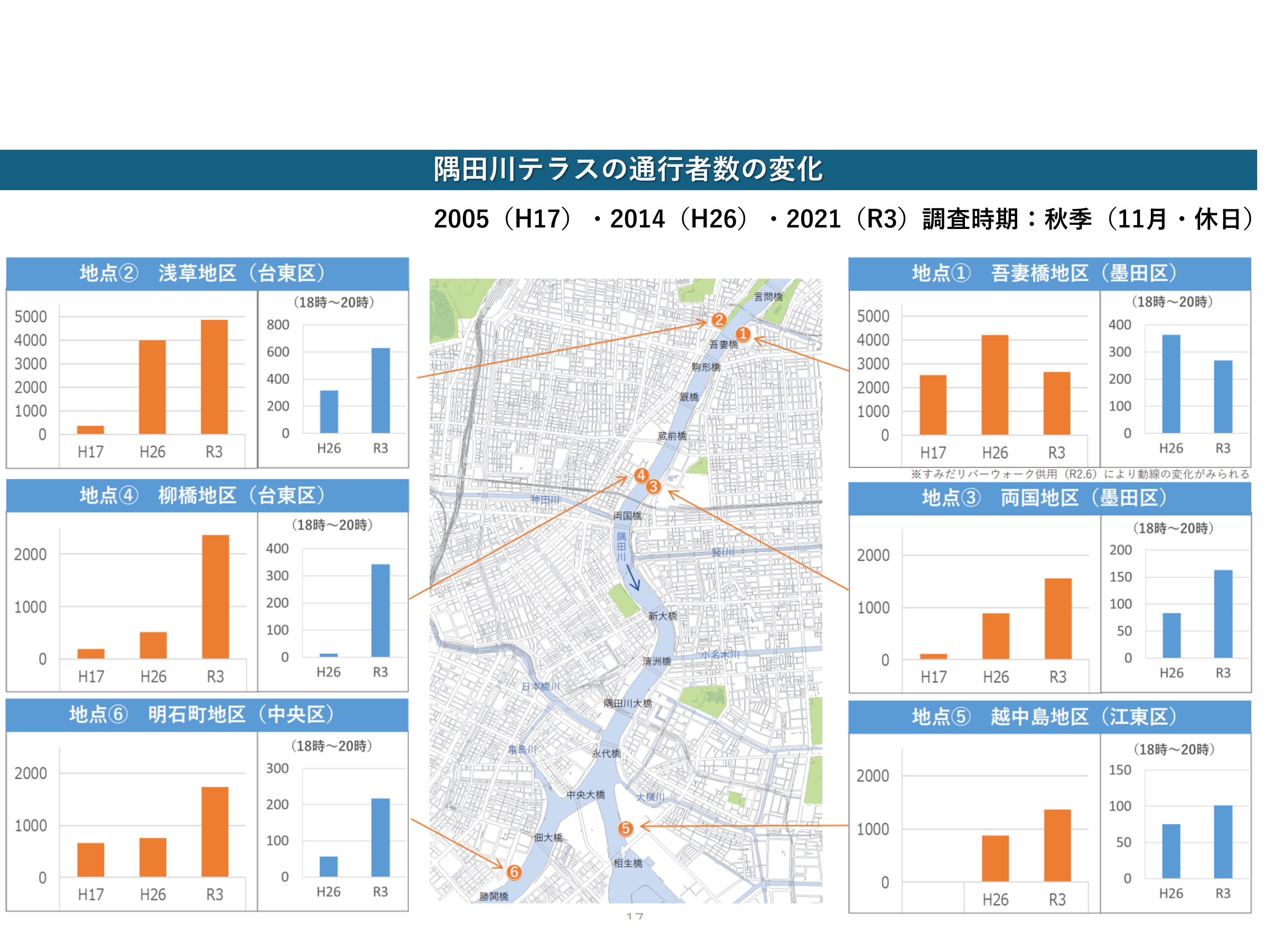

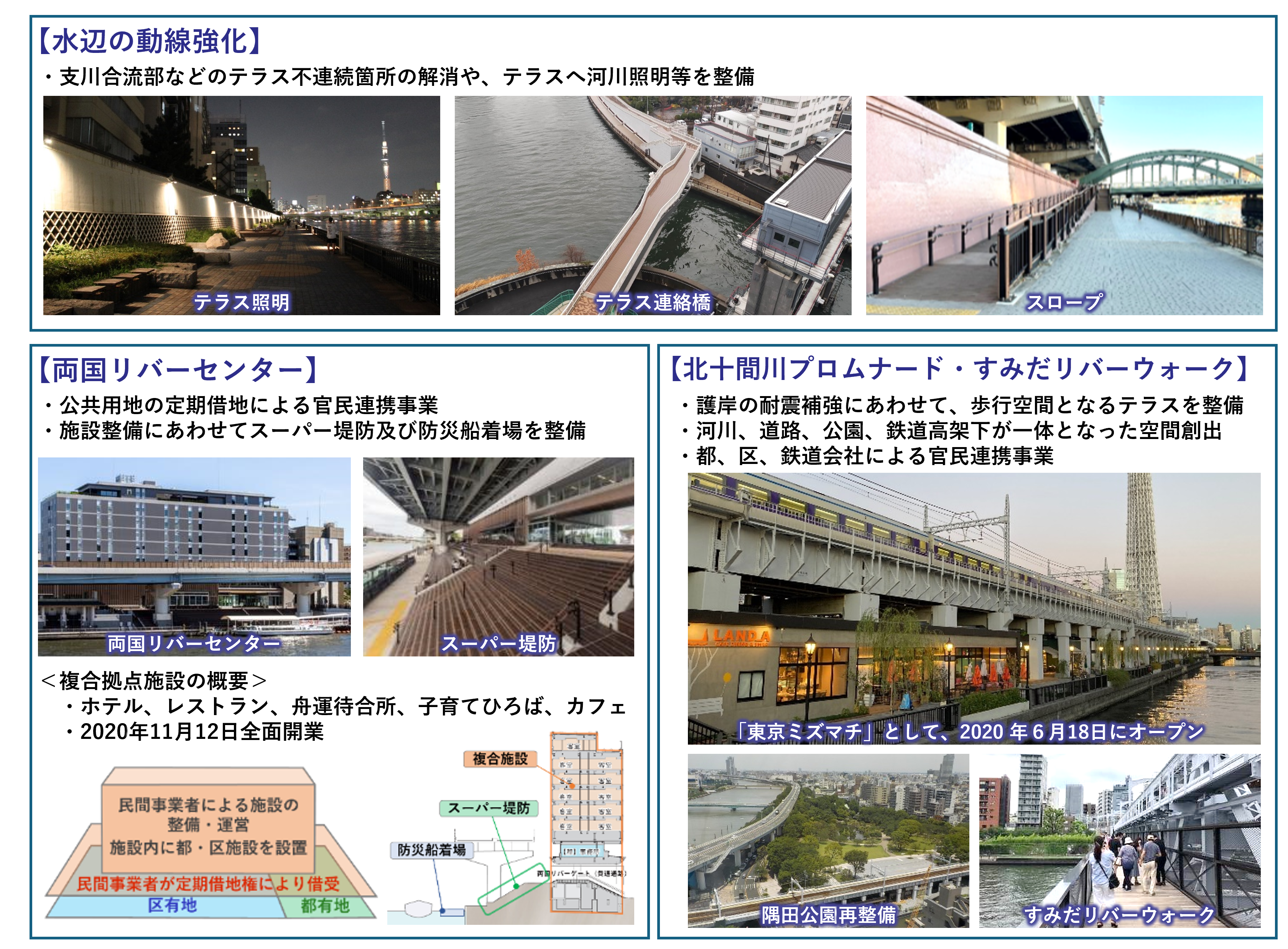

「隅田川等における新たな水辺整備のあり方」を踏まえ、「水辺の魅力を活かした東京の顔づくり」として、水辺の動線強化、両国リバーセンターの整備にあわせたスーパー堤防及び防災船着場を整備、都、区、鉄道会社と連携した、北十間川プロムナード(東京ミズマチ)・すみだリバーウォーク等の取組を進めて参りました。

これらに加え、河川空間を活用したい民間事業者等と連携したかわてらす®(川床設置・ 飲食営業)による河川空間のオープン化を推進し、水辺の更なる魅力向上 や地域の活性化等に向けた取組を進めています。

また、隅田川テラス等の恒常的な利活用に向けて、水辺を楽しめる空間とマルシェやキッチンカー等のコンテンツを用意し、身近なオープンスペースとしてテラスを利活用する取組を進めています。

隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方

隅田川下流域を中心としたこれまでの取組からおよそ10年が経過し、 水辺と街の連続性・回遊性を高め、水辺のにぎわいを生む取組について、社会情勢の変化等を踏まえた「隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方」を取りまとめました。